日月贝映中秋月 一湾清辉寄相思 |

|||||

|

|||||

|

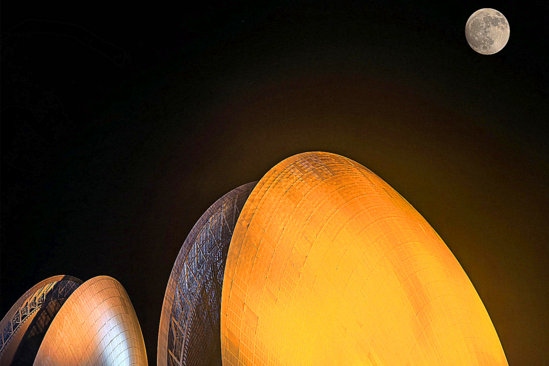

夜幕悄然降临,海滨城市的轮廓在暮色中渐渐清晰。我站在珠海大剧院门口,目光越过远处闪烁的照明灯,落在了那座形似贝壳的建筑上——那是当地标志性的日月贝,中秋温柔的月光洒在贝壳状的穹顶上,泛起一层朦胧的银辉,像极了母亲年轻时缝补衣物用的白瓷顶针,带着岁月沉淀的温暖。 作为中国电建的一员,“以项目为家”早已是刻进骨子里的习惯。从异国他乡轰鸣的水电站坝体旁,到东南沿海绵延的国道施工线上,我的脚印沿着工程蓝图,落在了祖国山河的好几个角落。只是这份曾让我引以为傲的“习惯”,在成家之后,尤其看着父母眼角的皱纹慢慢爬满、脊背渐渐弯下时,悄悄裹上了一层难以言说的沉重。 白天扎在项目部的事务里:整理文件、对接会议室、核对通知清单,忙得脚不沾地,连喝口水的时间都拆得零零碎碎。可一到夜晚,尤其是这样阖家团圆的中秋,思乡的情愫便会像潮水般涌来,将我紧紧包裹。 方才给家里打了视频电话,屏幕那头,母亲正忙着摆放月饼和水果,父亲坐在一旁,手里拿着我在国外工作那些年的相册,反复摩挲着相册里的照片。“工地上忙不忙?别总熬夜,记得吃块月饼。”母亲的声音一如既往地絮叨,可我听着,鼻子却忍不住发酸。我知道,她嘴上说着“不用惦记家里”,可每次视频结束前,都会悄悄把镜头转向窗外,让我看看院子里那棵柿子树——今年柿子结的特别多,视频里满屏都是金黄,柿子的香糯仿佛能透过屏幕飘过来。 父亲话不多,只是一个劲儿地嘱咐我“注意安全”。挂了电话,月光下,远处的日月贝静静矗立,贝壳的弧度与月亮的轮廓相映成趣。我想起小时候,每到中秋,父亲都会搬个小桌子到院子里,母亲则端出刚买好的月饼和水果,一家人围坐在一起,听父亲讲嫦娥奔月的故事。那时的月亮好像比现在更圆,我总缠着母亲问:“爸爸什么时候不外出务工了”,如今,我成了当年的“父亲”,才真正懂得了那份身不由己。 月光渐渐西移,日月贝的灯光依旧明亮。我从口袋里掏出一块月饼,是母亲寄来的五仁月饼,咬一口,还是熟悉的味道。这些年,走过那么多地方,吃过那么多月饼,却始终觉得,母亲买的月饼最香。我知道,父母从未对我的工作有过一句抱怨,反倒始终以我为傲。家里那本记录着我当兵岁月与参建经历的相册,他们总爱时时翻看。每当有亲友来访,更是会特意拿出来,指着照片满脸自豪地介绍:“你看这张,是我儿子当年在外国大使馆执行任务时拍的;还有这张,是他参与建设的项目,多气派!” 此刻,圆月高悬,海风轻拂。我对着月亮默默许愿:愿项目早日完工,能早点回家陪陪父母;愿天下所有坚守在岗位上的建设者,都能被岁月温柔以待,愿我们用汗水筑起的每一座建筑,都能成为守护万家灯火的坚强后盾。 日月贝伴著中秋月,月光里满是相思情。我想,这份对家人的牵挂,对工作的坚守,或许就是我们电建人最珍贵的“中秋礼物”。 |

|||||

| [打印页面] [关闭窗口] |